食事中に、お箸がポキッと折れてしまったという経験はありませんか?

お箸で物を挟むときには少なからず力を入れますから、不意に折れてしまうということもありますよね。

そんな時「お箸が折れると縁起が悪い」という話を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、そういう言い伝えが日本にはあるのです。

そこで今回は、「お箸が折れると縁起が悪い」と言われるようになった理由、ポジティブな考え方を紹介していきます。

言い伝えの起源や、さまざまな考え方を知っておくと、いざお箸が折れた時の自分の心の持ち方もわかるでしょう。

お箸が折れる原因

そもそもお箸はなぜ折れるのでしょうか?

お箸が折れることは、誰にでも起こりうることで、その原因はさまざまです。

例えば、長い間使っているお箸なら、老朽化して折れてしまうこともあります。また、力の入れ具合が原因となってお箸が折れてしまうこともあるでしょう。

力の入れ具合は、お箸を使う際に注意していれば、折れるのを避けることはできるでしょうが、老朽化やお箸の質が原因となると、折れるのを避けるのは難しいですね。

お箸が折れると縁起が悪いと言われる理由

冒頭でも紹介したように、お箸が折れると縁起が悪いという言い伝えがあります。

一見、ただ食器が壊れただけのように思いますが、なぜ、お箸が折れるということが縁起が悪いとされるのでしょうか。

お箸が折れると縁起が悪いと言われている背景と理由を紹介します。

お箸が折れると縁起が悪いと言われるようになったきっかけ

お箸が折れると縁起が悪いと言われる起源は、室町時代にあります。

室町幕府の7代目将軍・足利義勝が正月に使った祝い箸が折れ、その数日後に義勝が落馬し、亡くなってしまったことがきっかけです。

そのきっかけが言い伝えられ、現在においても、お箸が折れると「縁起が悪い」「不吉の前触れ」などと言われています。

こうして現在まで言い伝えられているのは、影響力の強い将軍家で起こった出来事であること。

そして、お箸の中でも、特にめでたい席で使う祝い箸が折れてしまったことが理由だと言われています。

お箸は神聖なものとされていた

もともと、日常的に使っている物が壊れることは、「これから悪いことが起こる」とされ、縁起が悪いと言い伝えられてきました。

お箸と日本人の生活は、切っても切り離せない関係です。

さらに、古くからお箸は神聖なものとされ、「お箸は使う人の魂を宿す」と言い伝えられてきました。

そんな神聖かつ日常に深く関わっているお箸が折れてしまうということは、これから何か大きな災いが降りかかるのではないかとされ、恐れられていたようです。

これも、お箸が折れると縁起が悪いと言われる理由のひとつです。

お箸が折れることに対するポジティブな考え方

お箸にまつわる言い伝えなどは、あくまでも言い伝えなので、直接縁起と関わるものとは言い切れません。

つまり、お箸が折れたことをどう捉えるかは、自分の心の持ち方次第なのです。

そのため、お箸が折れたことにはポジティブな意味があるという考え方もあります。

ここからは、お箸が折れたことに対するポジティブな考え方を紹介します。

災いが起こる前兆を知らせてくれた

お箸が折れたことが、あなたの身に災いが起こる前兆を知らせてくれたという考え方があります。

この考えはお箸が折れたとしても、近いうちに災いが自分の身に起こるかもしれないという注意喚起であると捉えられます。その災いに対して、慎重に行動していれば災いを回避できるかもしれません。

これが派生した考え方で、お箸があなたの身代わりとなって、災いを受けてくれたという考えもあります。

何か新しいスタートを暗示している

そして2つ目は、何か新しいスタートを暗示しているという考えです。

物が壊れると、新しいものを買いますよね。

それと同じで、お箸も折れてしまったら新しいお箸を使い始めます。

それを、普段の生活に置き換えて、何か新しいことに挑戦してみるなど、お箸が折れたことは、新たなスタートのきっかけだと捉えるという考え方です。

折れたお箸を処分する2つの方法

先ほど紹介したように、お箸には使う人の魂が宿るとも言われていますから、ただ捨てるのでは罰当たりなのではないかと考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

では、実際に折れてしまったお箸は、どう処分するのがいいのでしょうか。

これから、折れたお箸の処分方法を2つ紹介していきます。

ぜひ参考にしてみてください。

お箸を半分に折って家庭ゴミとして捨てる

「お箸には使う人の魂が宿る」という言い伝えに従って処分するのであれば、お箸から魂を抜く必要があります。

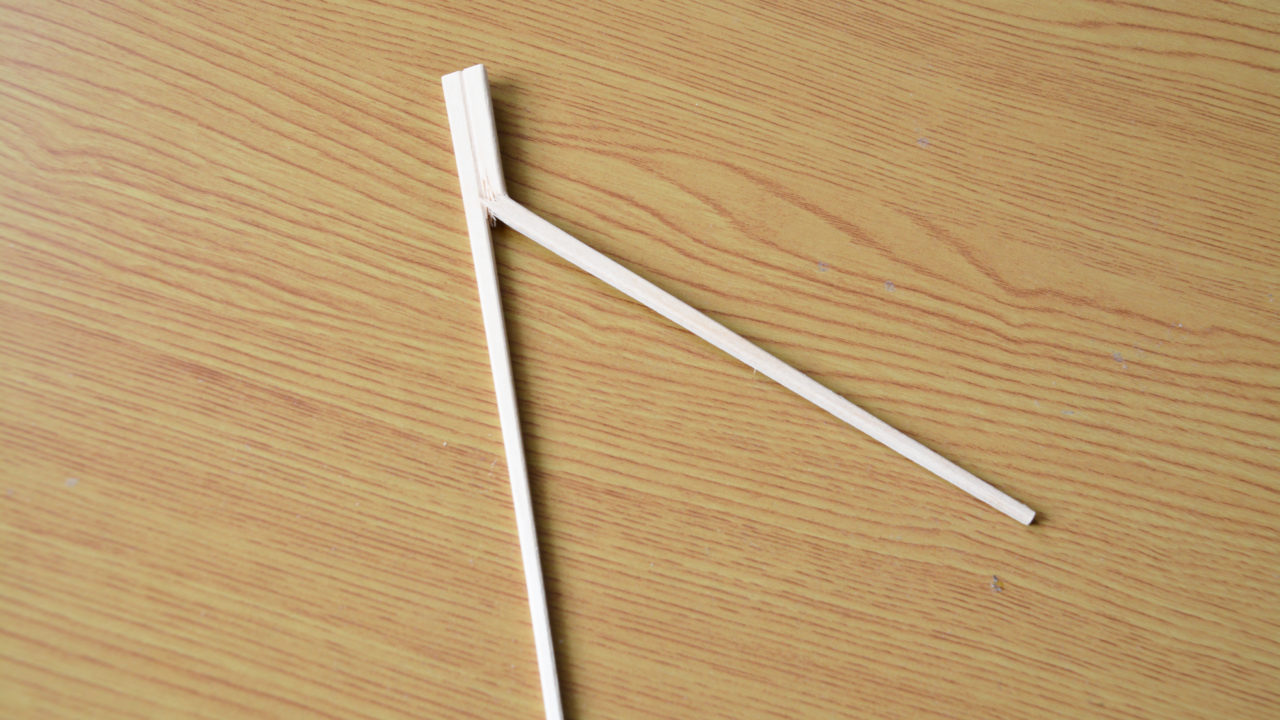

魂を抜くには、折れていない方のもう1本も折りましょう。

お箸を2本とも折って、家庭ゴミとして捨てると良いです。

しかし、必ず折る必要はないので、自分で折るのに抵抗がある人や、自力では折れないという人は、これまで使ってきたお箸に感謝をしてから捨てましょう。

お箸を捨てるときは、折れた部分が剥き出しになると危ないので、折れた部分を紙や布で包んでから捨てるのが望ましいです。

また、お箸の素材によって分別の仕方が異なる場合があるので、自分の住んでいる自治体の決まりに沿って捨ててくださいね。

箸供養をする

神聖だと言われているお箸をただ捨てるのはためらわれるという方には、箸供養がおすすめです。

箸供養は一部の神社やお寺、お箸の専門店などで行われ、これまで使ってきたお箸に感謝を込め、焼納をします。

お箸をただ捨てるのに抵抗がある方は、箸供養を検討してみるのはいかがでしょうか。

箸供養を行っている場所の例

高知八幡宮(高知県) 箸供養日 2〜3月

赤坂日枝神社(東京都千代田区) 箸供養日 8月4日

湧泉寺(大阪府) 箸供養日 8月4日

まとめ

お箸が折れることが、縁起とどのような関係や考えがあるのか紹介しました。

「お箸が折れると縁起が悪い」という言い伝えが生まれたのは、室町時代に将軍家で起こった不吉な出来事がきっかけだと言われています。

しかし、お箸が折れることが必ずしも縁起が悪いこととは限りません。

自分の心の持ちようで、ポジティブに捉えることもできるのです。

この言い伝えを信じて生きるかどうかはこれを読んでいるあなた次第ですが、普段から使っているお箸には、感謝の気持ちを持つように心がけておくといいですね。